2021年8月20日接近中午的时候,李行导演逝世的信息一则一则跳进来。回想四个月前——在4月29日是他生前最后一次的公开露面。

台南艺术大学为资深影评人黄仁,同时也是南艺大的荣誉博士举行逝世一周年的追思会,李导演不辞辛劳亲自搭乘高铁南下,又转乘巴士,万水千山来到这个艺术、学术的圣地。

记得导演那时人已消瘦,午餐几乎粒米未进,说是没有胃口,但纪念会上他依然手持麦克风侃侃而谈,谈他跟黄仁老师之间超过半世纪的深厚交情。

这就是李行导演,他把自己的生命能量完完全全奉献给电影,只要是为了电影,需要发声,需要站台,需要出力,他永远义不容辞,带领后生晚辈,一步一脚印往前迈步而行。

前人谈李行导演的作品,万变不离「道统」——道统与人伦,俨然成为李行导演作品的全部。

这种说法,对,也不对。

首先,他是一位印记如此清晰分明的电影工作者。

在李行导演的成长岁月里,他受家庭影响极深,父亲李玉阶(1901-1994)曾为1919年五四学运时上海学联的学生领袖,后偕妻儿举家归隐华山。

李行就是在这样的环境里成长,儿时举目所望即为华山的松柏云雾,生活虽苦,父母兄长的教诲,化成每天睡前的床边故事,直接启发他对善恶义理、情节流转的思辨能力。

抗战胜利之后,李家定居上海,对于一个喜爱戏剧及电影的高中生来说,简直置身天堂。这两段时间是他艺术品味的重要养成阶段,家庭对他带来的影响更是至深至广,不容忽视。

不仅是「道统」与「人伦」的讲究和追求,包括有形的经济支持、无形的思想启蒙,都来自于他的原生家庭。

1959年李行首部执导作品《王哥柳哥游台湾》上映,票房反应甚佳,他很快成为拥有不错卖座纪录的台语片导演,1961年在父亲和兄长的赞助下,创办「自立」影业公司,与父亲曾任发行人与董事长的《自立晚报》有同名之雅。

「自立」的创业作《两相好》在李行已经打下的台语片基础之外,加上普通话戏份,以当年轰动一时「《南北和》式」的族群融合喜剧为蓝本,拍出自己的版本。

紧接着在1963年完成的《街头巷尾》,更以织锦式的多线故事,密密系成台湾大都市边缘的底层社群,流离失所的「外省人」,辛勤劳作的「本省人」,大家肩挨着肩,屋檐挨着屋檐,缔结成整个「生命共同体」。

日常生活中的生、老、病、死、喜、怒、哀、乐,在这里都能找到。最原始的人性——恶的,善的,丑的,美的,也全数尽收眼底。

在《街头巷尾》片中平衡多线叙事的中心宗旨,说到底,也正是那份根源在李行导演成长岁月里的道德观念与人文精神。

将近60年前的作品,我们当然可以用21世纪的新潮观念去反思「万般皆下品,唯有读书高」的时代指标,但那份珍爱宝岛台湾的心情,永远不会因为对于「道德」的讲究、对于「礼教」的追求不再符合「新时代」的「新标准」,而有所减损。

姚凤磐的剧本,赖成英的摄影,电影开头用〈绿岛小夜曲〉点题,结尾是〈南都夜曲〉的旋律衬在背景,画面里映出少女穿戴整齐,背起书包,走出陋巷,迎着晨光踏上新辟成的宽大马路收尾。

旋律起伏,观众可以自行哼唱「我爱我的妹妹呀,妹妹我爱你」的歌词,当然也可以高歌这个旋律改编而成的〈台湾小调〉:「我爱台湾好地方……这里人情浓如胶,大家都相好」。

时光飞逝20载,来到1982、1983年,台湾影坛正掀起一阵「新锐导演」的媒体热潮。「新锐」二字勾出多少前辈影人的矛盾心结,以李行导演当时的声望与影坛地位,无疑首当其冲。但他自己就曾在专访里「自我反省」,正面响应了关于「道统」的说法。

李导演觉得,长年以来,他的电影作品确实持续在巩固那份源自传统文化的道德观,还有所谓的「正统」思想。

他从自己电影里看到的局面,大部份是上对下的人伦关系,长辈代表绝对的权威,任何青春的叛逆,在喜剧收场的和解前提之下,都会被处理成某种程度的「向传统屈服或者妥协」,《路》是如此,《小城故事》也是如此。

然而,李行导演也意识到,这样的社会已经成为过去,恋栈徒增无力感,观念的转变或许没有完全反映在他的电影作品里,但在他提携后进、带领台湾电影界继续前行的这30多年里,人伦与道统,反而成为他更强大的动力来源。

他成为整个电影界的「大家长」,以鼓励的态度,积极促进更多更灿烂的可能。

活在那个「全民看电影」的年代,台湾的电影从业人员参加的每一部电影都是商业运作下的投资,也多是艺术使命的延伸,哪怕是「一窝蜂」的从众之作,也尽心安排各种巧思,吸引观众走进戏院。

李行导演也不例外。

台湾电影史几个重要的时代浪潮,在他手上完成,先是「健康写实」,再来有「健康综艺」,然后,就是在2015、2016年亲自定义的「梦幻写实」。

1960年代初期,中影高层苦思全新的制片方针,希望能运用官方的财力、资源,推动台湾电影事业,将之带向「国人自制」彩色综艺体阔银幕的全新格局。

中影总经理龚弘一来受了《街头巷尾》的影响,一来也有台语文艺名片如《思相枝》(林福地导演)之启发,再加上意大利名片《河娘泪》(La Donna del Fiume)推波助澜,决定由李行、李嘉二位导演联合摄制《蚵女》,将镜头对准台湾农村及渔村生活,喊出「健康写实」的口号,把台湾电影推向「国际化」的格局,提升它的技术水准,争取它的能见度。

《蚵女》在亚洲影展拿下最佳影片大奖,紧接着把「健康写实」推上艺术与商业高度的便是李行的下一部电影:《养鸭人家》。

「写实」是那一整个世代所有文化人最追求的终极目标。

它的解释范围很宽,有人冠之以「写实主义」,有人冠之以「现实主义」;简言之,「写实」追求的是「不虚假」、「不做作」,在电影与戏剧这个以「make believe」为基础、讲究「suspension of disbelief」的产业当中,「写实」几乎成为一种巨大的共同使命。

拍古装,这样的能量便转化成为古典印象的诗意重塑,拍时装,就是「写实」。传译成我们现在的美学标准,它更接近一种人文精神的实践。尤其冠上「健康」的形容词,如此的写实之作,就是标榜「正能量」的人性叙事。

《养鸭人家》没有一般人想像中「官营片厂政宣片」的僵硬口号,它温婉和煦,娓娓道来,大银幕上展现出的「健康」与「写实」,融合成为浓郁饱满的人情味,就连曾为某些学者诟病的「普通话发音」,摆在「推广普通话电影」的大时代使命里,我们都能观察到「普通话」和「本土文化」接轨的脉络。

尤其全片以〈望春风〉为蓝本重新谱写的管弦配乐,衬着葛香亭踽踽独行的背影,还有江明骑着速克达,载着唐宝云在满天彩霞中疾驶追去的段落,绵密的情怀,形成既敞阔又亲密的音画交响。

在那一刻,电影发挥了它的魔力,使不管任何一个世代的观众,都能深切体会到那份人伦天性的美好与窝心。

健康写实的「正能量」走到后来,仍然会被喜新厌旧的观众抛弃,即便这些电影的格局不单单是面对台湾一地的本土市场,它的野心、它的规模需要更广大的国际市场来支撑。

然而,本土市场的成功与否,却是它能不能走出海隅,迎向国际的第一关考验。

中影的《路》也是一次商业上的失败。父子两代的矛盾,为功名,为荣誉,为儿女私情,血性汉子最终妥协在人伦道统里。卖座不佳,李行导演说,当年他们巴不得亲自走上西门町街头恳求观众——这部电影我们拍得好用心,你们能不能给它一次机会呢?

走进戏院看看吧,你们应该会喜欢的!

「健康写实」之后,中影变出了新的制片方针——「健康综艺」。李行导演拍出缤纷灿烂的歌舞巨片《群星会》,骨子里仍然是一部伦理亲情电影。

差不多在这个时候,他们几位志同道合的伙伴一起合组电影公司,李行之外,有白景瑞、张永祥等等,公司的名字直接道出他们对于自己作品的期许,就叫「大众」公司。

李行导演的「不卖座」纪录,名单还很长。但没有任一部电影是粗制滥造,活该不卖钱的。可能是方针错误,可能想像失败,也可能不合时宜,不过每部作品,都是认真踏实完成的。

李导演说他在拍完《秋决》之后,觉得已经达到某种程度的精神与哲学之巅峰,没有什么可以再更超越了。他的奇想能力居然整个解放、爆发开来;他做了一个奇异至极的电影梦,想拍一部电影,里头有欧威和一群牛、唐宝云和一群羊。

于是,在垦丁的大尖山下,一碧如洗的草原上,欧威、唐宝云,加上柯俊雄,跨上骏马,头戴西部牛仔帽,驰骋逍遥。这是台湾难得一见的「西部片」,背景是万沙浪雄浑豪迈的歌声:风儿多可爱,阵阵吹过来,别问爱从那里来——《风从那里来》!

《风》片卖座垮台,只红了主题曲;李导演满心希望能在下一部电影里为投资片商赚回蚀去的资本,《彩云飞》由黑翻红,开创了琼瑶电影第二波的全盛年代,为日后所谓的「三厅电影」树立了指标,也成就「梦幻写实」电影的标准模版。

接下来的《心有千千结》、《海鸥飞处》、《浪花》、《碧云天》,白景瑞导演的《一帘幽梦》、《女朋友》、《秋歌》……客厅、餐厅、咖啡厅、俊男美女、歌声和爱情,走到1970年代后期,琼瑶自立门户成立巨星影业,李行则尝试打造属于自己的、原创的「琼瑶『式』爱情幻想」。

他和老班底结合所有他们能想像得到的「琼瑶式卖座元素」,堆叠成《白花飘雪花飘》,抢先在正宗琼瑶的《月朦胧鸟朦胧》之前完成推出。

《白》片受挫,让李行与他的团队明白琼瑶的独特魔力,外人模仿,仅是效颦,他由此回转走上「健康写实」的正能量旧路,创下《汪洋中的一条船》、《小城故事》和《早安台北》连续三部电影拿下金马奖最佳剧情片的影史纪录。

一个重视伦理道统的创作者,对于他身边的创作班底,对于整个团队,都投射了一种属于「家」的使命感。

尤其来到1970年代中期,李行导演的创作班底早已固定成形——张永祥的剧本、赖成英的摄影(到后来更有徒弟陈坤厚的参与)、男主角从早年的柯俊雄到后来的秦汉,女主角从唐宝云到甄珍再到林凤娇。

更难能可贵的是扮演「长辈」的那一群:曹健、傅碧辉、葛香亭、张冰玉、崔福生等等,这是一个从银幕上到银幕下都彼此熟识的团队,导演有新戏要开,大伙就好像又多了一次团圆的机会。

关于李行导演重情重义的故事太多。其中有一件却是每回想起,都很难不让人动容的。

1979年农历春节的元宵档期,《小城故事》轰动各界,李行导演带着来台湾发展的「阿B」钟镇涛以及刚刚出道拍片的李烈,在南台湾各地随片登台,与乡亲搏感情,行经之处几可谓所向披靡,疯狂的观众挤满戏院,站在椅背上张望,想要多看明星两眼。

宣传队伍来到台南,李行导演带着这几位台湾电影圈的新人走访已故影人欧威的家乡,在欧威灵前拈香致意,他勉励年轻一辈的电影工作能继承前辈的志向,在工作岗位上继续努力,继续奋斗。

当年,这则新闻故事只是小之又小的花边图文。时至今日,回想起李行导演的种种,这件小事突然跃入脑海,跟着翁清溪和庄奴二位老师,替电影所写的主题曲一起,久久难以忘怀。

还记得歌曲怎么唱的吗?「小城故事多,充满喜和乐,若是你到小城来,收获特别多」。

庄奴老师的原稿里有一句「谈的谈,说得说,小城故事有风格」,在现存的手稿上,我们还可以看到李行导演亲笔将「有风格」三个字划去,写下了另外三个字:「小城故事『真不错』」。

进入1980年代中期,李行虽然仍有机会执导《细雨春风》和《唐山过台湾》,那一份「时不我予」的感受已经十分明显。老班底逐渐自第一线工作退下,张永祥转任电视台,李行也慢慢把生活的重心从「电影创作」调整成「为电影付出」。

张毅、杨惠姗继《玉卿嫂》轰动后再结戏缘,于中影开拍《我这样过了一生》。然而求好心切,电影不但超支百余万,也超过原定的交片期限。

彼时中影的行政中枢已经不是「新浪潮」初起时的明骥老总,当时开放、积极、兼容并蓄的氛围已经有所不同;对于尚未完成的《我这样过了一生》,中影祭出杀手锏,收回厂棚资源,限制美术组参与,并将摄像机直接发派给其他剧组,就是要挫一挫「新锐导演」的锐气,要他们服膺体制内的规范。

李行闻讯,亲作调人,想尽一切办法,务求中影与张毅双方不要真正破局。几经奔走,最后终于达成共识,张毅承诺在限期内保证完成《我这样过了一生》。

当时正在增肥以便拍摄电影后段老年戏的杨惠姗还向媒体自嘲,说是多争取到一些时间,正好可以把体重增加到理想的程度,不过,万万不能增胖了之后突然宣布电影不拍呀!

这是一次不大不小的风波,但对李行导演而言,却也让他更笃定希望能推动成立协会组织,以保障电影工作者在「创作」上的自由度。

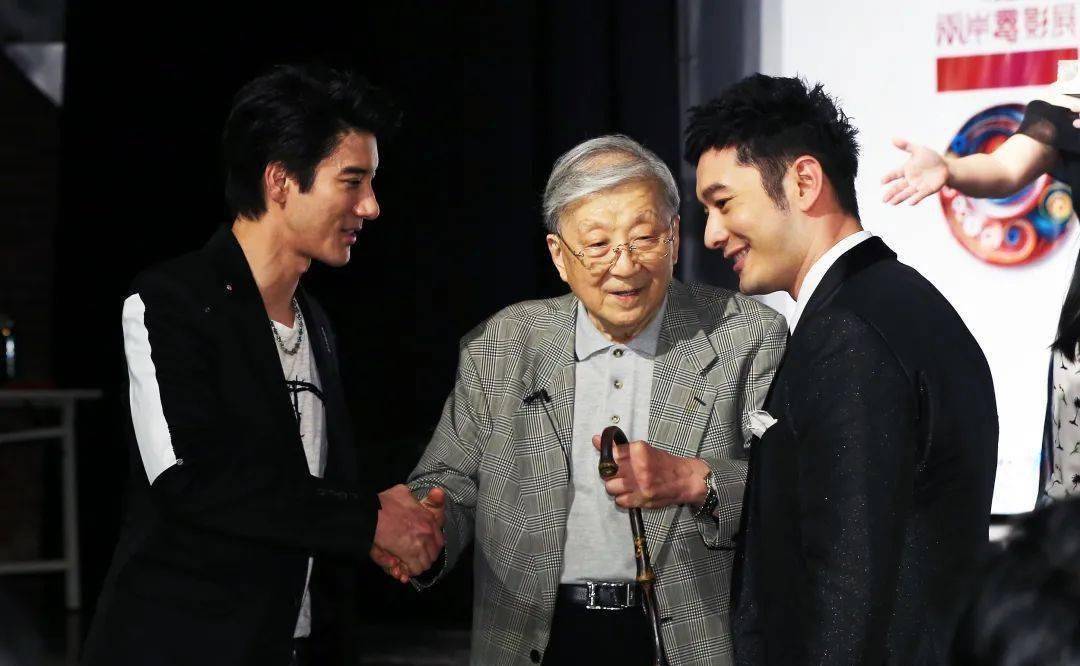

从自己创作电影,到为业界好友义拍电影,再到提携后进策划电影,然后是为了整个电影产业,为了整个台湾电影,李行导演两肋插刀,在所不辞。他就是「台湾电影的教父」,他就是整个华语影坛公认的「大家长」。

这一生极其简单,但有时如此不凡,这或许就是他此生最大的价值。

想了解更多精彩内容,快来关注杰子聊娱乐