导读:《失控玩家》,一个安全且保守的好莱坞老调童话。

文 | 杨一欣

在一开始,我们或许就应该降低对《失控玩家》的要求——它不具备任何电影自反的责任,也不可能在影史上画出哪个小小的标点,它是某种意义上的“救世之作”,更是合乎工业流水线的爆米花产品。那些纷至沓来的联动彩蛋,以及总让人看似相熟的无数前作身形,都可被视为这部作品借游戏之名完成拼贴的手段与策略。而《失控玩家》更不可能在现实和游戏的二律背反中,真正投去什么发人深省的思索,它在本质上仍是安全且保守的好莱坞老调童话。

但在时刻变更日趋微妙的当代,让游戏走入电影,或是用电影折射游戏,的确是一个令人颇为振奋的命题。在电影无数次被评论者强调“死了”的时代,如何让它同新生的游戏保持千丝万缕的纠葛,才有可能令它不仅看起来活转,而且不显得那么落伍呢?当然,也有可能电影并不具备那么强的生命力,在它被重新定义和命名前,不带褒贬地讲——它或许早已变成了其他的东西。

花花绿绿的新脸谱,

咿咿呀呀的老唱词

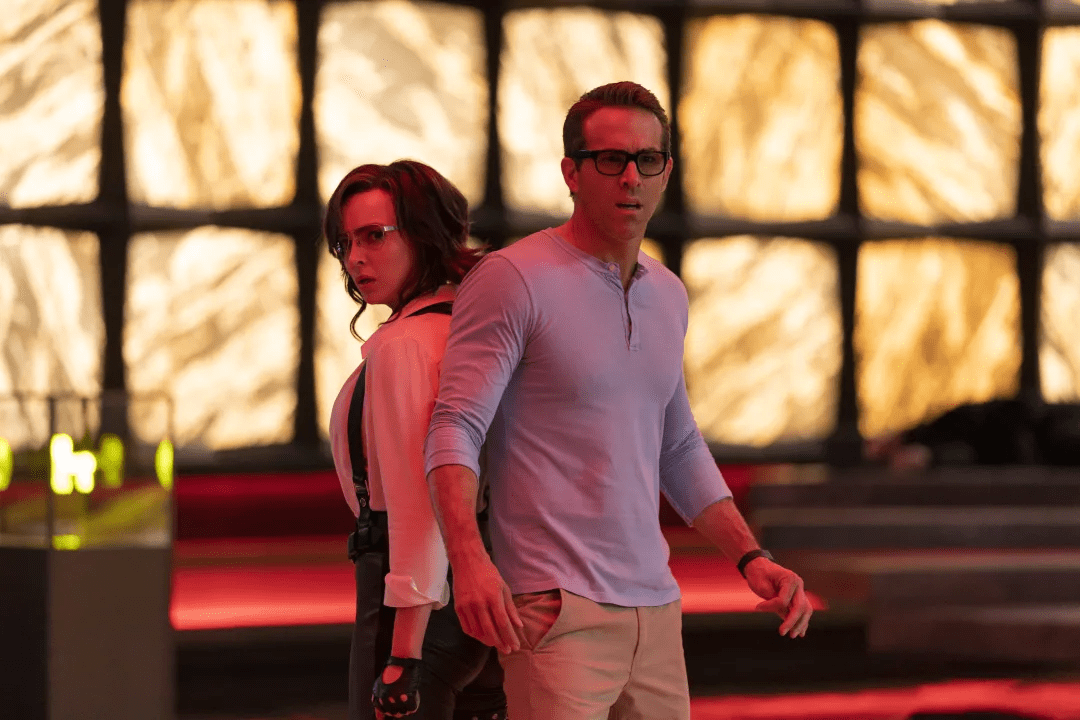

瑞安·雷诺兹的脸和金·凯瑞颇为相像:两个人都有一张眼距较窄中庭偏短的小脸,笑起来既深情又不失猥琐。倘若从这个角度来看,瑞安·雷诺兹身上那股滑稽之间的古板腔调,的确有几分新时代金·凯瑞的色彩,似乎轻而易举地就能让人相信,他们每一句严肃的说教台词,都只不过是一个藏有玩笑的包袱。

而《失控玩家》在某种程度上,也可以看作为《楚门的世界》的翻版:一个边缘的工具人,以满足他人的欢愉来书写存在,而终于有一天,有了自我意识的他看到了眼前世界的破绽与假象,最终他成为原生秩序的破局者。当然,除了《楚门的世界》外,那些在《失控玩家》身上显现投影的作品还可以列出一长串清单:《头号玩家》《乐高大电影》《阿凡达》……如果说早期的电影仍为有关自身的“来路不明”而担忧,仍在综合艺术的本体纷争上畏首畏尾,那么现如今把拼贴当做技法,将戏仿作为彩蛋,似乎早就成为电影向游戏这种新新语态靠近的不二法门。

甚至,当片尾的盖先举起美国队长的盾牌,再挥舞起《星球大战》的光剑,他就差穿上《死侍》中的忍者服,让扮演者雷诺兹如假包换般来一次电影联动——甚至他什么都不用说。当然,《失控玩家》并没有这么做,因为它的创作者自然清楚:彩蛋可以纷呈,但脸谱必须各异——即便来来回回讲述的仍是同一件事儿。

当然,让被摁在观众席两个钟头的观众,同时获得完全自主的参与感,本身就是一个巨大的悖论。即便如《头号玩家》,也只能在彩蛋轰炸间调动拥趸们的荷尔蒙,把一则流水线的好莱坞童话,稍稍打扮得更具互动性和竞争感,但事实上仍不过是惯常“英雄之旅”的乔装改写。而《失控玩家》引入的“任务”“装备”和“经验值”,实际上也不过是某种行业黑话,这部作品在本质上并未对电影的游戏性,做多大努力的尝试。换句话来说,《失控玩家》中的“自由城”,更像是《楚门的世界》中的真人秀,只不过是某种故事上演的舞台,而那些舞台间的台步和台词,并未踏出各异的步伐,也并未引吭全新的语种。《失控玩家》对游戏入侵下的电影迭代并不焦虑,它感兴趣的是如何用翻新的形式,来讲一则陈旧古老的成人童话。

“回到现实”

——好莱坞的第一人文定律

事实上,我们或许也不应该对《失控玩家》赋予太多渴望立竿见影的要求,因为它在本质上还是一部工业流水线上的爆米花产品——甚至它对电影世界中的游戏互动,都没有提供像《头号玩家》那样颇具噱头的AR沉浸构想,而仍如同几十年来的台式机上网拨号模式,永远一人一机对着屏幕烧杀抢掠。百年前的《大都会》兴致昂扬却又力有不逮地畅想未来的21世纪:车会飞,阶层极度分化,城邦高度集权。时至今日这一切都未发生,但《大都会》真正渴望讲述的重心,仍是一个反乌托邦的古典寓言。而《失控玩家》干脆跳过了那些更新修辞的必要性,直接让对着屏幕敲打0和1,和当下世界无有不同的宅男宅女,去改写游戏同现实的哲学法则。从这个角度来说,《失控玩家》的叙述不仅失衡,而且充斥着某种“马拉火车”式的诡谲。

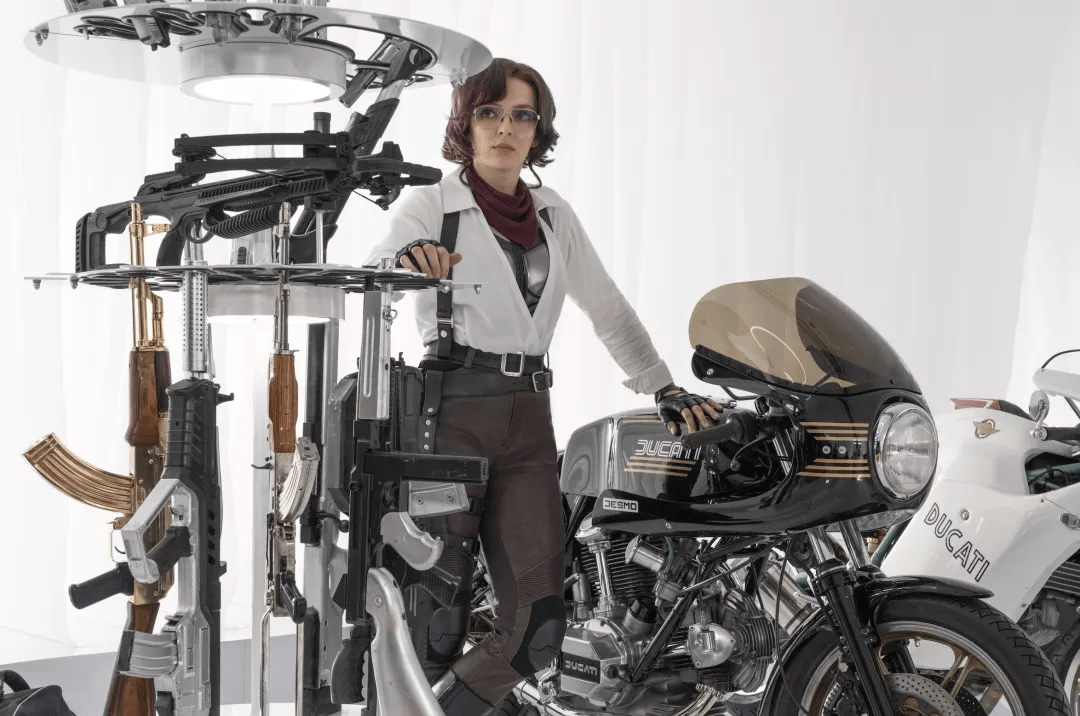

而《失控玩家》对于人物戏的建构,则更显得假模假式。我们很难在那些密集的、连珠炮的、并不好笑的人物对话中获取多少足够咧嘴的幽默,而事实上它也正如本片鸡零狗碎的正反打,倘若只取节奏来看,还让人恍以为是某部深夜的译制肥皂剧——繁杂,冗长,又有一种加速入眠的咒语感。观众要颇为费力地才能劝说自己,片中的女主对着电脑屏幕身临其境地与建模形象谈恋爱,的确有某种假定的合理性。结果没想到到了片末,女主米莉费尽心力地证明游戏世界的独立与自洽后,便赶忙在现实中与程序小哥对视凝望,隔街传情,再度搬出“现实”永远大于“虚拟”的致辞。

从这个角度看来,这不是一部讲述盖如何盗火的史诗,实际上,它是一则有关米莉的陈词滥调——它对那些生于意料之外的反抗,那些被想当然背后的诉求并不感兴趣,而那来自黑人警察的“当下的真实最可贵”台词,也只是刚好要出现在那里而已。说到底,《失控玩家》于建模人物对所谓真实的追寻,只是给出了一个含混的答复,它的那跳闪的摄影机,仍架在那最不容易出错的轴线之间。在结尾,它只是急匆匆地告诉或许并不满足的观众,那条做题必填的好莱坞第一人文定律:别想着盖了,还是现实最重要。

让电影穿上游戏的外衣,

仅供打扮无法迭新

如果说《头号玩家》看到的是游戏与玩家之间的双向感恩,而举全片之力,也不过要说一个致谢造梦的感人童话,那么《失控玩家》的目光似乎更具疑虑:它不仅对玩家与角色的关系颇有怀疑,并且对游戏的经典生态秩序更具自反。换言之,在《失控玩家》的世界观中,没有哪一方被操纵,也没有哪一方被“玩”,游戏本身成了连接两个世界原住民的特殊疆域。在某种程度上,无论是《失控玩家》中的亚裔或黑人,还是那个扭动热舞大秀同性暗示的肌肉男,都可以看作为“NPC”的某种现实化身。在《失控玩家》背后的好莱坞道德观中,这些被凝视的他者被一再强调身份的自主性,而“谁在玩?”的命题实则就是“谁在剥削?”的议题。

但事实上,《失控玩家》并未对这些直面人与人生产出的自然之间的关系,有多么切肤的思考。那些所谓的“人工智能”话术,就像整部片子全靠敲打几下键盘就可以改变世界的科技手段,只不过是某种解码信息的土话——简单,方便,又不生枝节。对待剥削关系的议题,好莱坞必须慎之又慎,而在这种情况下,唯有犬儒地让所有人都不成为被“玩”的对象,个体尊严的好莱坞母题才能借游戏的镜面折射银幕。

但问题是,《失控玩家》对游戏秩序的自洽抛去了疑问,却并未看到自主意识本身的破坏和无序,它也未对规则改变后那更具景象的游戏形态,做出多少大胆又指向当下的猜测。如果说《头号玩家》始终要说的,是“放下绿洲,接触现实”,那《失控玩家》大费周章抵达结尾,却也仍是在重叨“现实比游戏更不应该被忽略”的陈年鸡汤。从这一点看来,消解游戏角色和玩家间的等级秩序,努力让全世界有产者联合起来走向大同,本身就是某种虚伪的口号。

或许,《失控玩家》让观众对电影与游戏所产生的遥想,也同样可以类比电影史上的每一道横竖撇捺:当变形宽银幕第一次出现时,有人认为这不过是特殊片种的奇巧淫技;当3D电影第一次在黑色剧场中俘获观众时,也有人干脆认为这不是电影。而与其在电影同游戏之间的良性融合间开足马力,倒不如把电影拍得像游戏,更显得琳琅满目,又不越雷池。

事实上,这的确又有何不可呢?流媒体在占领影院,电视剧在先于电影改革,谁又能保证同游戏交融后的电影,仍会以“电影”二字命名?坚守本位,讲一出好戏,实际上只是少部分人的事情,在这个时代,唯有把电影拍成小品,小品演成相声,相声说成歌唱,才是最看起来创新,又不容易赔本的“改良主义”。凯撒的归凯撒,在电影还不知道走向何处时,我们的确可以让它不那么老老实实地归电影——起码从标签上看起来,它塑封得比商品更像商品。